破天荒を小洒落たスーツにつつんだ様な禍原一屰が、その日そわそわしていたのは珍しい。これから飲み屋へ行くぞと意気込んでいるにも関わらず。生地をよく見れば手の込んだストライプなのだが、生憎そんな繊細な意匠に気付くような目利きは彼の周囲にはいない。

終業時間が十五時と言う日は年に数度訪れるが、その日その時間きっかりに退勤出来ると言うのもまた珍しい。訪問予定のお店は十四時から開いている京成立石の有名店宇ち多゛なのだが、彼がそこへ行くのは初めてである。そわそわしていると言うのは、お店の“格”とか雰囲気の為ではない。単純に億劫なだけだ。京成立石へ行くために迂回するように電車を乗り継いで行かなければならないのが、どうにも物狂おしくてたまらないと言う事らしい。ちなみに、彼が北千住に行きたがらないのも同じ理由による。兎も角、重い腰を上げた禍原一屰は、勤め先の北区から京浜東北線に乗って京成立石へ向かった。

彼は一般的には先生と呼ばれる仕事をしているが、最近まで教育界の話題は『探究』で持ち切りと言った様相であった。禍原先生もまた、その日、初めて行く飲み屋を探究する気で意気込んでいる。探究とは簡単に言うと、好きな事をとことんやって自己実現せよ、と言った所か。禍原先生は千葉県の私立中高一貫校から一般受験で早稲田大学に合格していたので、教師としては典型的な偏差値至上主義者だ。しかしながら、如何せん勤務校の校風として求められた教員像が『右も、左も』と言う様な環境だったので、もういい加減自分の教材にだけ胡座をかいていられなくなったのである。彼の人格の変遷については、要所々々紹介する機会があるだろう。

さて、探究である。禍原先生は探究に関して、誰にも言っていないある発想を持っていた。それは「読み、書き、聞き、話す」と言う、英語力で求められる四技能になぞらえた発想である。つまり「先ずはテーマを調べ(読み)、事前にレポートを作成し(書き)、その後現地へ行って取材し(聞き)、新たに分かった事を発表する(話す)」これで上々の探究を生徒に課すことが出来ると彼は確信していた。そのため、彼にとっての宇ち多゛初訪問も探究的にやって、いつか職場でのネタにしてしまおうと目論んでいるのだ。普段の飲み歩きをちょっとした校外学習気分でやってしまうのが、同僚の知らない彼の隠された生真面目さなのである。

先行研究、というか各種口コミや紹介のウェブサイトを読むと、名店宇ち多゛にはクセの強い独自ルールがあるのだと言う。曰く、酔客入店不可。曰く、酒はうめ割り。曰く、串焼きの品書き無し。曰く、注文の仕方も独特、等々。あれこれ読んだが、はっきりと口に出して注文を伝えられる彼には、入店しさえすれば後は何とかなるだろうと思えた。何より、大好物の串焼きや煮込みで呑むためなのだから。かつての教え子が、毎月餃子やら煮込みやらで飲み歩いているらしい事を知って、火がついたらしいのが訪問のきっかけの様だ。

そんな居酒屋探究に予期せぬ事が起ころうとは、禍原先生はまだ知らない。いや、直ぐに思い知った。日暮里で京成線に乗り換えて青砥で降りたのは、乗った電車が普通じゃなくて快速だったためだ。気持ちとしては普通でゆっくり揺られて、気付いたら立石と言うのを彼はやりたかった。が、結果的にはここ青砥で降りて正解だった。京成線は成田へ向けては一本道なのだが(実際は津田沼で千葉方面が出ている)、何と青砥付近では四叉路状になっており、立石に行くためにはここで乗り換える必要があったのだ。

青砥駅は島式ホーム二面四線の高架駅、分かりやすく言えば二段ベッド状ホームの駅である。禍原が降りたのは三階下り方面の四番線、向かいに見える三番線は押上からの下り路線だ。立石まで行くには来た線路を一駅戻る必要があるため、二階のホームへとエスカレーターを下り、やって来た普通に乗りかえた。だが、立石に着かない。気付けば何故か関屋に居るではないか。彼が地元船橋から日暮里へ行く際は乗りっぱなしで良いので、実は乗り換えの事をあまりよく理解していなかった。押上行きの電車に乗らなければならなかったのに日暮里方面に戻ってしまい、彼は急激にイライラして来た。関屋駅で相対式ホームの向かい側へ移動するも、ここは普通のみ停車する駅のため十分近く待たされるというのもイライラに拍車をかけた。で、また青砥に着いて立石へ行くために乗り継ぐ電車を待つ。さっきの失敗で慎重になっているため、却ってどの電車に乗ればいいのか悩ましい。挙句、今見たいと思っている電光掲示板が韓国語で表記されていて、読みたい時に読み取れない。中高の六年のみならず、禍原先生の半生に寄り添ってくれた京成線自体を、彼は嫌いになってしまいそうになっていた。乗り換え案内は一番線へ向かえと指示しているが、次に来るのは快速。これに乗ってしまうと次の立石駅を通過してしまう。それで、足が痛むのを我慢して立ち尽くす。

職場を出て1時間半弱、立石はとにかく遠かった。彼を阻んだのは名店が設けた独自ルールでは無く、京成線が擁する複々線の仕組みだった。

『王子の狐ならぬ、青砥の狸に化かされた』

お店に並ぶ前に立石駅のトイレを借りようとしたところ、一旦階段を上がってから反対ホーム側へ降りて足を運ぶ必要があったと言う事も、禍原一屰を地味に苛立たせた要素の一つだ。普段、彼はこれほど短気の人ではなく、むしろ非常な楽天家で感情的になる事は滅多になかったから、ひょっとすると本当に青砥の狸が化かしてでもいたのかもしれない。

改札階からの古ぼけた階段をまさに右も左も分からぬままに下りていくと、どうやら右手がアーケードになっているようで、彼は何とは無しにそちらへ向かった。そこに展開されていたのは、圧倒的な昭和感。鮮魚店、惣菜屋、シャッターの閉まった飲み屋、居酒屋、焼肉屋。コロッケは揚げたてに見えて美味そうだった。うろうろしていると、目当てのお店が。しかしそちらは裏手であり、現在は出口として使われているらしいため、正面側へと回る。

すると彼は衝撃的な光景に一瞬たじろいだ。店舗正面には、暖簾が見えないくらいの人だかり、蛇がとぐろを巻いたかの様に三列にも折りたたまれたお客がずらりと行列していたからだ。事前に収集しておいた情報で知っていた事と、実際に目で見た物とでは迫力が違った。これが事前調査と実地調査を二段構えにしておく妙味である。皆が黙々たる整然さなのも威圧感があった。それらが四、五分おきに少しずつ進んでいく。別のお客がやって来て並びに着けば、最後尾はここ?などと言うやり取りが聞こえてくる。禍原は全身の感覚を緊張させ、周囲のどんな状況の変化にも対応できるようにしながら、ヘッドホンをする事も文庫本を読む事もなく、粛々と行列の流れに身を委ねた。ほとんど三十分ほど経過した三度目の折り返しで、彼はやっと正面の戸と対峙した。

「何名さん?」

「一人です!」

抜き打ちの問いかけだったので、ハッキリとした調子でつい叫んでしまったから、戸の周辺で飲んでいた酔漢らが一斉に振り返ったのに彼は恐縮した。先客たちの様子では、指一本立てておけば良かったのだ。気恥ずかしい思いをしつつ、入ってすぐ左の六人掛けを、ちょっと狭いけどとの断り付きで指示された。その座席の八人目として中程に案内されたのだから無理もない。早朝の東西線より身体を引き絞る様にして座った。お店の端の席で向かいの人以外に見えるのは壁と言う、圧迫感に加えて狭窄的な視野になるのが堪らく居心地悪い。しかしながら、無事入店して着席できた事で、彼の心だけは若干の解放感を得ていた。

まず、飲み物を訊かれるので瓶ビール。事前に下調べした先行研究では、ここでビールと言うのは野暮になるだなどと書かれていたが、禍原先生にとってそんな事はお構いなしだった。彼は時と場合に応じて日本酒やワインも嗜んだが、根っからのビール党。すぐビールが提供される返しに注文を、お薦め二種類のタレでお願いした。慣れないお客はこうするのが良いと、何処かのウェブサイトで記載されていたやり口だ。

しばらくして出てきたのがレバーとシロである。『だよなあ』と苦笑しつつ串を頬張ると、『そりゃなあ』と言う風ないつもの味がした。こう言うと愛好会の諸氏から叱責されそうだけれども、勝手に期待度を上げ過ぎていたのである。彼は串焼きのシロをあまり好まないし、レバーを注文するのはサッと炙った様なお店でだけだった。それでもタレの串でお薦めを訊かれれば、提供されるのがこの二種類だと想像するのは容易い。飲み歩きの好みがはっきりしている禍原先生にとって、これは無用の忠告だったらしい。

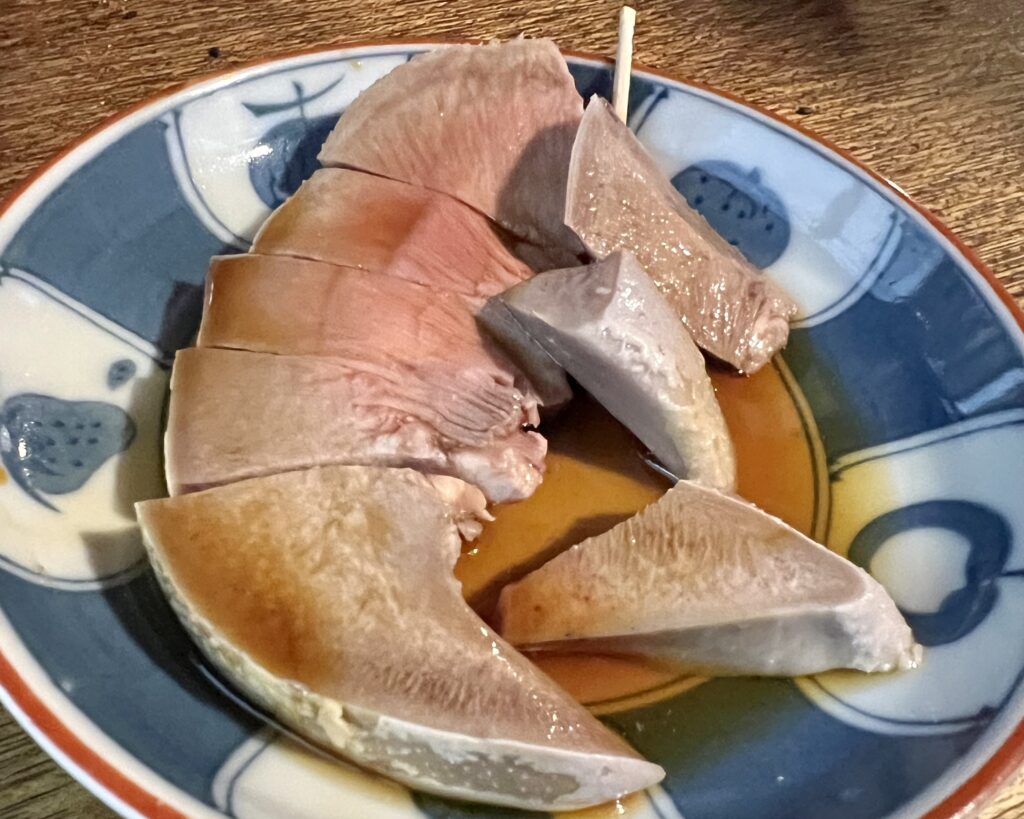

気を取り直して煮込みを注文。ここ宇ち多゛さんは東京五大煮込みに数えられるそうで、彼の目当てもそれである。懇意にしていた教え子が、月に一度餃子や煮込みで飲み歩くのだと言う報告を受けたから、禍原先生も俄然その気になってやって来たのだった。これは美味い、ため息が出そうになる。一言で言えば豊かな味なのだが、やはりモツの種類が豊富なためだろう。呑み助の醍醐味だ、最高だった。

こう美味いとますます飲む気が増して来る。気になっていたのが“大根生姜乗っけてお酢”と言うもので、どうやら大根の漬物に紅生姜を乗せたのに酢醤油がかかったやつなのだそう。聞き慣れぬ呪文さながらであり、実際このお店の独特な注文の仕方は某ラーメン店のコールになぞらえて紹介されることもあるようだ。このお店の中では散見、いや散聞された。みんなが注文するのは逸品の証だろう。大根に胡瓜を加えた、“お新香生姜乗っけてお酢”と言うのもある様だが、先に聞こえて来た方を頼んでしまった。これはその日の気分を反映させる選択で良いだろう。紅生姜は乗っけない事も、お酢はかけてもらわない事も選べる。

盛り上がって来た彼は、さらに追加で煮込みとビールをお代わりした。一人で使用可能な卓上の領域は狭く、置けるのはせいぜい二皿と飲み物くらいである。だから大瓶が何本も並ぶのは窮屈になるし、グラスも邪魔くさく感じる。このお店の勘定は、卓上に残されたお皿や瓶を最後に数えるので、空皿は積み上げておけるが空き瓶は重ねられずに卓を圧迫する事になるのだ。煮込みを平らげながらビールを飲み干し、そろそろ次に移る頃合いだった。

『さっきは自分の浅はかさに脱力したが、今度は好きなものを試させてもらおう』

このお店の串焼きには生と言うのがある。これは下茹だけされたものである。

「ガツ生お酢お願いします、それと梅割り」

お願いしますは要らないらしいが、禍原先生は仕事柄丁寧な口調になってしまう。彼自身、横柄な野郎を何よりも嫌っていた。ガツお酢とも呼ばれる一皿は一分もかからず提供された。噛みごたえのあるサクサクとした歯触りに身悶えしそうな、高級ガツ刺しと言った風情に笑みがあふれる。

梅割りは、グラスの下の受け皿までこぼして入れてくれた焼酎に、梅シロップを垂らして出来た原始のカクテルの様なもの。ビールのグラスを片付けてくれた所に、手際良く注いでくれる。禍原は一礼する様にグラスに口を付け、先ず一口グッと飲んでみた。ほぼ焼酎のストレートだから緊張していた。こんなものが名店を代表する飲み物なのかと言う疑念もあった。

『は!これはラムだ!』

彼は学生の頃、タイの海賊が飲むラムに憧れて、吉祥寺のラムバーへよく通っていた。懐かしの味わいが脳内に励起されて満面の笑みがこぼれそうになる。この瞬間、彼の至福は絶頂に達し、後はお店の何もかもが好きになった。こんな良いお店は限りなく無い、間違いなく五本の指に入るぞと思うまでに。

「はい〜、煮込み黒い所持って来て〜」

親父さんの声が聞こえる。それは効率的なのであって、決してぶっきらぼうなのでは無い。怖いと感じられるのは本質的では無い。身を置いていると居心地良く感じられるのは、お店のルールがお客を律し過ぎない様にさせる配慮を、店員さん方が心がけているからだったのだ。狭さや緊張感はあれど、高圧的な圧迫感があるわけでは無い。惚れっぽい性格の彼は、身体だけは周囲に配慮して縮めていたが、心情は極楽の境地にあった。

ガツを味わって、茹でられた生の品々は絶品だろうと確信したため、今度も生でアブラを注文した。チャーシューのような濃厚な旨味がグッと固まった逸品だった。煮込みを二皿食べ終えている禍原一屰は、脂っこいものが大好きなので、このアブラ生お酢は素晴らしいものに思えてならなかった。結局、一皿二本入りのアブラ生と、煮込みをさらに追加した。そして、三杯目の梅割りを注文した時に親父さんから「この辺でもうやめにしときな」とストップをかけて頂いた。会計がいくらかわざわざ覚えてはいないが、計算し直せば四千円弱となる。美味いものばっかり注文し放題でこの値段は破格だった。

ちょうど六時に退店した禍原一屰は、京成線の普通車両に揺られて海神駅へ着いた。こう言う良い気分の夜は、一寸ばかり寝過ごして仕舞うのが常なのだが、その日の彼は何事もなく降車する事が出来た。

『青砥の狸にお酒を振舞って、地元まで無事に送り届けて貰えたかな』

禍原先生は理科を教えていてさらに霊感なぞ無いにも関わらず、お化けとか霊魂の存在を信じている。それが目に見えるかどうかは問題では無いのだ。我々の肉眼に見えない分子と言う存在を、二百年前の科学者は視たのだから。彼にとって酔っ払うとは、酔って祓うと言う事に他ならない。飲み歩いて酒代を払うと言う行為により、その街その土地の魔や禍や怪を祓うのが、生活習慣病に全身を蝕まれつつある禍原一屰の酒客呵業なのである。

青砥の狸に関する後日談で話を仕舞いとしよう。彼は大いに気を良くしてお店の事が大好きになったから、その翌々日、宇ち多゛をまた訪問した。学期末は普段より早く退勤できる日が多いのだ。もう青砥の乗り換えで迷う事は無い。だが、王子で乗った京浜東北線が快速だったため、日暮里を通過した先の上野まで行って引き返す羽目になってしまった。これはもう、狐とか狸と言った議論は関係無しに彼自身に問題があると結論付けられそうである。

酒客呵業 #001 関節炎 ー了ー