約束の地、シド。

僕たちはそこで再会を果たす。

桃の木には瑞々しい肝臓が。

薫風には七輪で焼く味噌の風情が漂う。

さらさらと音もなく川を流れる大腸は澄んでいる。

「コードナンバー0253」深緑のコートを羽織った女が駆け寄って言った。

「今はyだ」僕は僕なりの礼装のつもりで、黒のウールで仕立てた風変わりなトレンチコートを羽織っている。深紫のマフラーはもう毛玉だらけで、手放す頃合いだ。

「ワイ?それは大文字じゃ無いんでしょう」肩ほどの髪が茶色く揺れている。

「当たり前だろ、だから好きに名乗っている」

「モツ野ニコ美よ、よろしく」

僕は吹き出した。

なるほど、彼女は彼女で好きに名乗っているらしい。

僕の名前も先に言われてしまった。

はるばる裏芝浦までやって来たが、収穫なしの空振りに終わった。

今回はただの顔合わせだった、気楽なのは良いことだ。

駅までのバスに乗って、下らない話をする。

僕は西船橋まで、彼女は隣街だという、結構なことだ。

習志野と墨東とのゆるやかな協調路線に加えて、半東京と呼べそうな地区とのつながりがもてるのは良い。

都内からの渡葉を三番瀬渡りとも言う。

三番瀬渡りの経路は二つ。

上野から京成を使うか、大手町から東西線を使うか。

三田から大手町へ出ることにした。

大手町では本数の少ない列車がちょうどやって来た。

混雑した車内で丁度座席が二つ空いている。

お互い腰掛けて僕は一息ついた。

何も言わずに目を閉じて座にもたれた。

気付いた時には車内で独りきりになっているだろう。

なっていなかった。

席は相変わらず冷え冷えとしていた。

仰向けにでもなるかのような無防備さで惰眠を貪っていたのだが。

外の景色は原木を過ぎている。

「お客さん終点ですよ」僕は真顔で言った。

「そうね、西船橋に着くわね」

「何だ、どうした?」

「コレがまだじゃない」と言って手首をクイと上へ持ち上げた。「仕事の後は仕事って、昔から言うでしょ?」

そんな言葉は聞いたことがないが、僕は首肯した。

趣向を凝らした酒肴が良いと思った。

棄てられるはずの物。

食感も味わいも不適な物。

禁忌の食事。

解決の糸口は時間にある。

棄てられる前に目を瞑って口にするか、三日ほど釜で炊いてしまうか。

「じゃあ、麗しきコードネームの姫君には、お似合いの物を」

「城下町の大衆店に行くの、嫌いじゃないわよ」

車掌と改札員に通行証を見せて北口へ降りた。

賀々屋は都内に五十店舗は下らない一大勢力である。

どの店で食べても同じ味をさせている。

僕は、そこの煮込みが一番好きなのだ。

千葉にある賀々屋はわずか数店、どれも船橋界隈に偏っている。

船橋店、船橋店支店まる福(西船橋に存在する)、まる福の裏手に西船橋店。

西船橋店の真上に、なんとも大胆不敵なのだが、タツ屋という店舗があり、そこのもつ煮も同じ味がする。

タツ屋は船橋店も存在している。

今回は西船橋に所在する「船橋支店」のまる福へ。

駅を出て徒歩一分と言うのは、船橋支店も西船橋店も同じなのだが、こちらは大通り沿いなので威勢が良くて好きだ。

大暖簾を手繰り、引き戸を開ける。

戸には黄色い貼り紙で「桃サワー」と書かれていたのが印象深い。

僕は麦茶のように麦酒を飲むのだが、はてさて姫君はどうか。

奥の広間に案内された。

がらんとしているのは十七時過ぎだからか。

若いアジア人女性が早速飲み物の注文を取りに来た。

決めかねているようなので、少し待って貰う。

二人はコートを脱いで席についた。

飲み物のメニューを眺めて、やはり桃サワーにすると言う。

店員さんを呼び、瓶ビールとサワーをお願いする。

アサヒかキリンか、キリンにした。

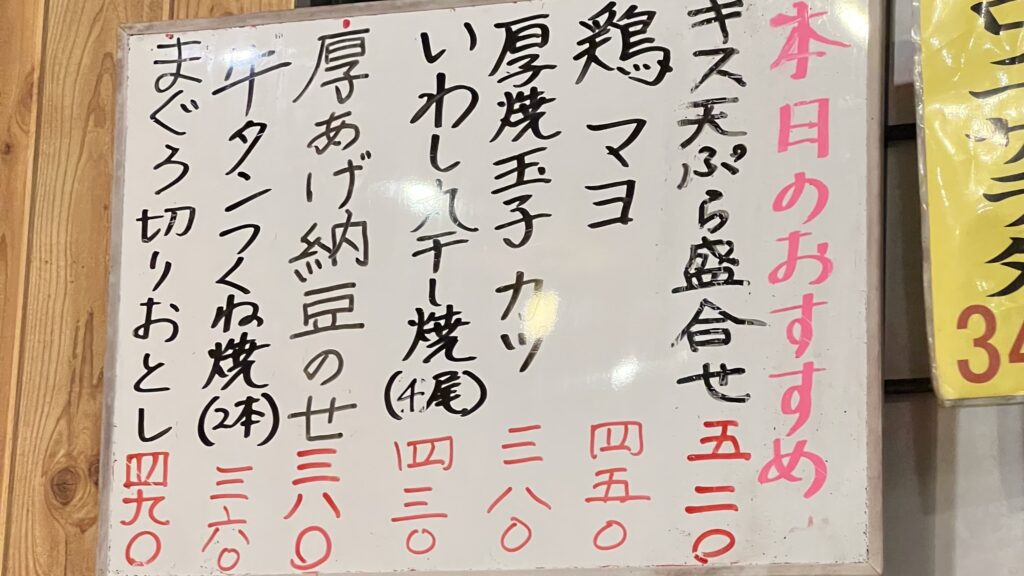

そのまま煮込みと、ホワイトボードに書かれた鶏マヨが気になったのでそれ。

「この店の煮込みが好きなんだ」

「良いじゃない」

「平らげたら店を変えよう」

「別に、いいけど」僕の真意を測りかねると言った顔をしている。

賀々屋は大好きだ、煮込みが一番美味い。

もつ焼き、刺身、揚げ物と提供される商品も充実している。

だが、煮込みを食べ終えたら、近所に美味いもつ焼きを出すお店があるのだ。

飲み物と同時に煮込みがすぐに来た。

大鍋から即提供、この速さが良い。

瓶ビールは大瓶、サワーのジョッキも大きい。

何の変哲もない液面しか見えないが、味噌仕立ての薄口つゆは大腸の脂でこってりと濃厚だ。

散っている輪ネギ以外に野菜はなし、大根人参一切なし。

散り蓮華ですくい上げると、とろっとろになって、干からびてしまったかのようなシロもつ。

さらに、まだ脂を身に纏ったような、コクのあるやつが半々で這入っている。

碗底にはかさ増しのための豆腐が大きく一つ、なのだがこれは美味い豆腐。

取り皿に分けて勧めた、僕は碗から頂いてしまう。

乾杯してビールを飲み干す。

心地よい。

もつ煮は相変わらず美味い。

男と来ていれば一人で二杯食べてしまう。

後を引く旨さなのだ。

目の前の女性も頷いている。

鶏マヨが来た。

ははぁ、これは海老マヨの鶏版か。

鳥の唐揚げを赤味のあるマヨネーズソースで和えている。

一口かじると、驚くほどにプルプルしている。

こんな調理法があるのだろうか、全く予想がつかない。

モツ野女史も同意見である。

猫舌なのか、食べる際には慎重だ。

もしかすると化粧を気にしていたのかもしれないが、男の僕には分からない。

「鶏マヨといえば、川崎に良い店がある」

「鶏マヨの?こういうの?」

「いや、これとは違う」僕はニンマリして言った。「そこの煮込みが二番目に好きなんだ」

「あら」

「次はそこへ行こう、仕事の後の仕事へ」

僕たちは笑った。

一杯ずつの酒と、二品のつまみ。

平らげるのにそう時間は掛からない。

だが、空席が次第に埋まってくる。

ちょうど頃合いで会計へ行った。

丁度一人千円。

すぐそばの店では、バラ軟骨の煮込みに、もつ焼きを数本と算段しながら店を出た。