宇ち多゛に入るから、宇ち入りと言う。

このお店は一寸怖いな、と改めて思った。

土曜なぞ朝十時の開店に向けて、八時過ぎから並び始めると言うのだから。

仕事明けに誘っていたモツ煮込みで一杯やる会、最終回は休日にそのお店へと思っていたが、未来のカミさんの方で午前中に用事があるんだそうだ。

ちなみに、土曜の宇ち多゛さんは正午過ぎには品切れで閉まってしまうらしい。

だからって博多もつ鍋か何かにハズして最終回を迎えようって気もしちゃいないが。

まぁ、兎に角、宇ち多゛さんへ行くのは僕はやめておく。

きっといつか、「何処かの呑み助」がふらっと行って、記事にすることだろう。

じゃあどうするか。

本郷三丁目のじんちゃんさんか、秋元屋さんは西東京でやや遠い、そう言えば東中野のグリル座ボスさんで鶏刺しってのも悪くない、おやそこの裏手に丸松さんってのも出来たのか秋元屋さん系って事ね。

決まらない、もういっそ東十条埼玉屋さんに、いやでもカミさん同伴でマスターに何言われるか分からない、飲み過ぎてしまっても宜しく無い。

と言うか、居心地もつまみもこの頃ますます上々な牡丹屋さんへ二人きりで再訪も良さそうだが。

あれこれ考えてしまって何が何やら訳が分からない。

こっちの方も自由に行こう。

今夜のヨモツヘグリ、最終回は和で刺身だ。

で、モツ野ニコ美女史の地元、浦安で十八時半に落ち合う事にした。

のだが、開店時間の十七時に予約の電話を入れると、その日はあいにく満員御礼なのだという。

和の湯田川さんという処、前々から気になっていたが、またしても行く機会を逸した。

女将さんが電話口で平身低頭して下さっていた様子がよく分かり、もうこのお店に当日予約をするような真似をして、同じように困らせてはならないと心に誓った。

彼女は改札前で待っていた。

象牙色をしてふんわりとした外套を羽織って、こちらに手を振っている。

それで一体どのお店に行ったらいいか、途方に暮れそうになりながら事情を話して歩き出す。

ガード下のお店は気に入っていたが、大分前に店仕舞いしてしまっていたからそちらには向かわない。

ロータリーから見て、左手の路地に入ってみることにした。

「こっちの通り歩くことって無いわねぇ、ウチへは一つ隣の路地なのよ」

などと言いながら、その長く美しい髪をきらめかせながら、その瞳はもっとかがやかせながら、慣れない通りを興味津々で彼女は進もうとしている。

通りを入ってすぐ、左手に前々時代的直球といった風情の焼き鳥屋さん。

僕たちは二人とも、呆気にとられるようにしてそのお店を凝視していたのに気付く。

無言でいるのは、我々が相互に手応えを感じている証拠だ。

和で刺身と決めた今夜の希望に肉薄できそうなお店へ近付くべく、先へ。

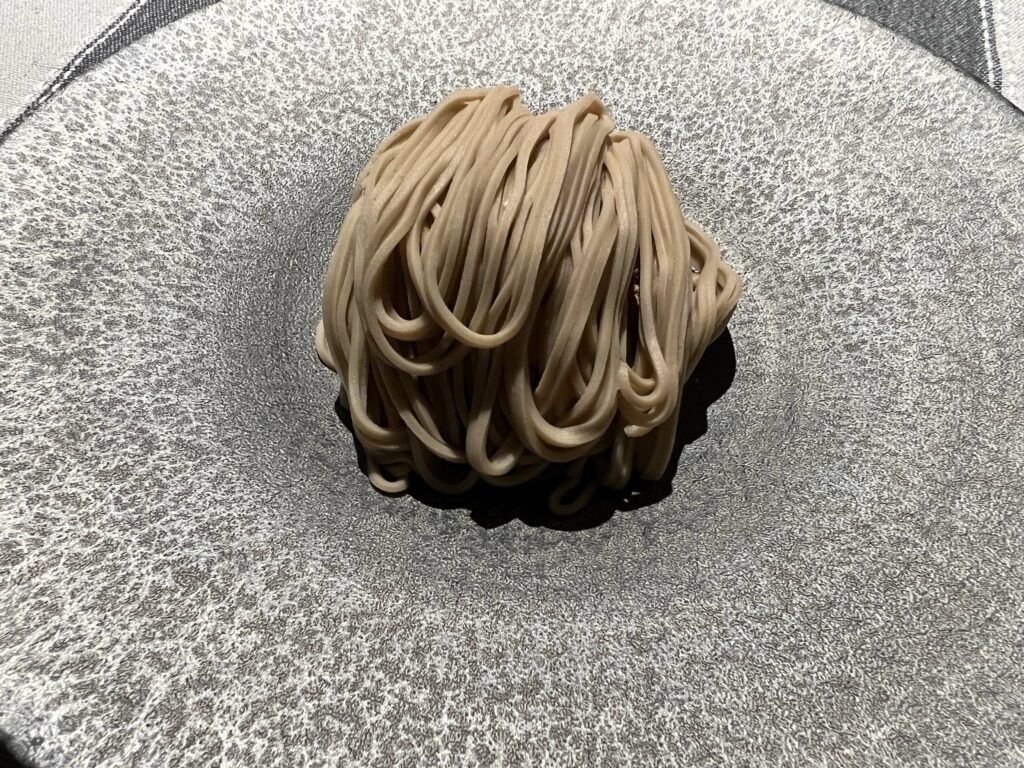

すると、目と鼻の先くらいの距離に、あった。

二う゛ちゃん、という由来を聞きたくなるようなお店。

軒には小さく「小料理」と書かれている。

ここだと思って、僕は彼女に様子を聞くこともせず、引き戸を開けた。

中は七人ほど掛けられそうなカウンターと、小上がりの座敷にちゃぶ台が二つで他人ん家然とした如何にもな風情である。

大将と若いの、お客は一人静かに飲んでいる。

前進するしか無いのだが、非常に気後れしている。

と言うのも、男女二人が来易い話など出来そうなお店では無いからだ。

小上がりでも何処でもどうぞ、と言われてカウンターに着く。

湊町で歌謡曲ってお店、こういうの初めてだ。

いつもと様子の違う僕の事を、不思議な顔つきで見つめているモツ野女史は、流石地元だから落ち着いているとでも言うのだろうか。

この日、僕は声をひそめて会話した。

店員さんへの注文ははっきり申し上げた。

瓶ビールとゆずみつサワーで乾杯した。

見つめ合うだけの時間が流れた。

気を落ち着かせながら席の正面を見た。

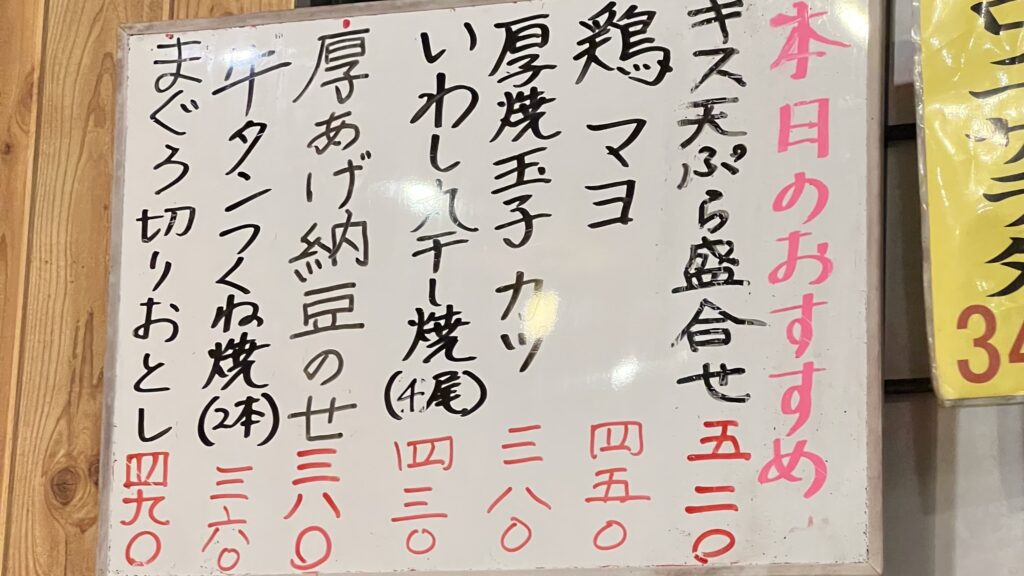

ホワイトボードが掛かっていた。

本日のマグロ

◎本日の刺身2点盛り¥1,200

①脳天と中おち

②脳天とホホ

③カマトロと中おち

④カマトロとホホ

何だか、色々と完璧なお店が駅前にありました。

①と④、あるいは②と③の組み合わせで注文すれば四種制覇となるので注文。

美味しくないわけがなかったので感想は割愛するが、気を良くして日本酒に手を出してしまいたくなるほどに上々。

鰯のフライ、鰈の煮付けも良い。

地元船橋にこう言う良いお店ってあるんだろうか。

などと少しばかり落ち込みながら、蛇足でもつ煮込みを注文。

こんにゃくを細切りにしたやつが入っているが、高速のSAで出るようなタイプである。

静々としたしめやかな夜は更けた。

退店して駅前のロータリーへ出ると、ブオンと唸った黒いセダンが眼の前に急停車した。

後部座席から、とんでもなく目立つ緋色の軍装に身を包んだ美丈夫が颯爽と降りた。

「徒歩口頭で辞令、傾聴。『エージェントW失踪から三か月、空位の補填のため貴官をエージェントMに任命』以上だ」

「アタシにWAR GEARの筆頭が務まるとでも思ってるって?」

「気の毒だが、まぁ。半人前だがヴィーも馳せ参じるさ。さて、」彼はこちらに向き直って言った「エージェントRだ、ライス大盛りのR。よろしく」

差し出された右手に握手すると、上下にぶんぶんと振られてやけに馴れ馴れしい。

「いつも読んでたんだ、キミの書く食べ歩記、楽しく読んでいた」

「は、これは、どうも」

軍務から籍を外して世迷言みたいな物を書いていた僕は、何もかもバレているのだという感じが今更ながら照れ臭く、軍閥に復帰した身分だというのが今はとても居心地悪かった。

眼の前にいる人物の階級が大尉だからと言うのもある、大いにある。

僕は小者なので小尉、いや少尉なのだ。

それにしても、手をずっと握り続けながら、やけに僕の事をじろじろと見てくるが、何なのだろう。

「私だよ、『紅いホルモンは激情』の」

そう言って、彼は嫌味を全く感じさせないような目配せをした。

「え、白米モリヲ?惑星完食男の!」

それは、僕と似たような物書きの名だ。

そちらではお互い顔も知らぬまま意気投合していた。

「y少尉、貴官はY大尉に昇進だ。二階級特進、死んだ気で励んでほしい、以上」

紅い軍装をたなびかせて、彼は嵐のように去って行った。

「軍閥内部ならまだしも、秘匿中の秘匿みたいな部隊内で恋愛なんて在り得ないから、結婚の話はしばらく、それなりに結構長い事待ってて頂戴ね」

と言いながら、モツ野ニコ美ことエージェントMは、左手の指環を右手の薬指へと移し替える。

モツ煮や餃子で満足していたこの僕が、最後の最後におあずけを食らったのが、こんな夜だ。

ヨモツヘグリ 了